2014年

2014年の村山しょうえい活動写真をご覧いただけます。

02月

本

本屋

06月

京都党府会進出記者会見

07月

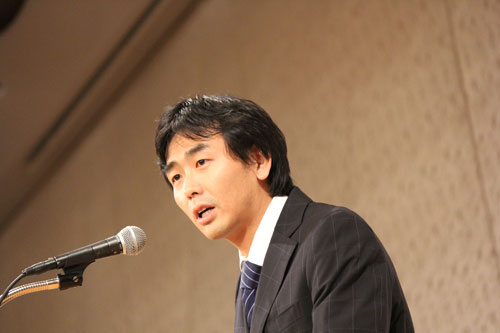

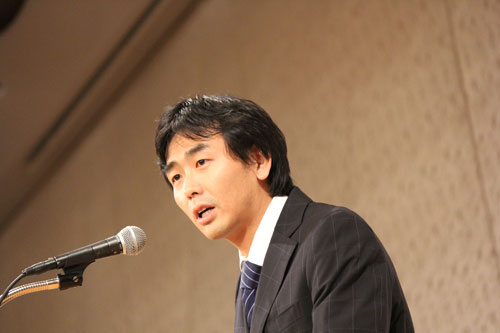

活動報告会2014

活動報告会2014候補者を紹介する本人

08月

委員会視察

委員会視察2

委員会視察3

09月

アニメフェア式典出席

« 2014年09月 | メイン | 2015年02月 »

2014年の村山しょうえい活動写真をご覧いただけます。

本

本屋

京都党府会進出記者会見

活動報告会2014

活動報告会2014候補者を紹介する本人

委員会視察

委員会視察2

委員会視察3

アニメフェア式典出席

本年度予算編成では、地方公務員給与削減名目で国からの交付税が減らされ、ゴミ収集業務などに従事する職員に特別支払っていた職務給の廃止が決まったりと人件費の削減に向けて厳しい市民目線があります。そこで、人件費の見直しについて今回は調査を進めましたので、ご報告致します。

人件費と言えばどうしても給与に目が行きがちですが、民間と違い、役所は給与に加え手厚い手当が用意されています。25年度予算ベースでの人件費の内訳は、給与302億円、退職手当除く職員手当211億円となっています。そこで、今回は数ある手当の中で特殊勤務手当を取り上げました。

特殊勤務手当の根拠は次のとおりです。

【京都市職員給与条例】(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの

このように著しく危険、不快、不健康な業務に対して支払われるものです。例えば、消防ヘリの操縦士には、航空業務手当一回300円などといったものが代表的です。

さて、どれ位の方が手当を受け取っているんでしょうか。25年1月1日現在で支給対象は市職員全体の54%に上ります。なぜ、それ程多くの職員が特殊勤務に従事していることになるのでしょうか?その答えは、手当の内容にあります。

例えば、「市税の賦課,徴収,収納等の業務 日額400円」とありますが、これは徴収現場に出ている職員だけでなく、オフィスで書類を作る職員や電卓をはじく職員に納税に関わる全ての職員が対象になっています。

「道路,公園,河川等の維持修繕のために屋外で現場業務 500円」では、土木事務所の土木作業員が屋外で作業した日は全てに支給されます。そもそも彼らは屋外で働く為に採用されていますから、お手盛りと言われても仕方ありません。他都市では、まさに危険と言える交通を遮断せず行う道路修繕作業にのみに限定している場合が多いのですが、京都市はこんな状態です。

ごみ収集現場は先日まで通常給与に大変な業務だということで職務給平均約46万円(年間)が上乗せされて支給されていました(次年度より廃止)が、それに加えて、いくつかの特殊勤務手当が支払われ、さらに年間24万円程度給与に上乗せされています。例えば、収集作業の指揮監督業務に従事すると班長手当200円が付きますが、二人に一人は班長です。こんなお手盛り手当も政令指定都市で実施しているのはたった6自治体(20自治体中)しかありません。さらに、ごみ収集に従事すると日額800円が支給されます。福島原発で冷却放水をしていたスーパーレスキューの特殊勤務手当が1620円、自衛隊の爆弾処理手当が一時間110円であることを考えるといかに高額かということがお分かり頂けるのではないかと思います。市民の皆様から疑義をもたれないように、ご納得頂ける様に手当の見直しを当局に強く要求しました。

民間でも65歳までの雇用が義務付けられたことを機に、京都市でも定年後65歳まで再任用で雇用を継続することとなった。

民間でも65歳までの雇用が義務付けられたことを機に、京都市でも定年後65歳まで再任用で雇用を継続することとなった。

それに伴い給与を変更する議案が提出された。

しかし、内容は驚くべきことに大幅な賃上げだった。

これまで定年後の再任用は一律23万円だったのを、最低給25.7万円から最大44.7万円(年収で694万円)に引き上げる給与表の導入の提案だった。

8段階の給与表を導入し、最低で年間40万円、最大で年間340万円の値上げなのだ。しかも、これまで再任用は平の係員扱いだったものを、継続して管理職として働き続けられるようにしようとするものだった。結果、若手職員の管理職ポストが減少し、風通しが悪くなる組織は硬直化、大卒の新規採用は一割減、市民の負担は増えるという何とも問題しかない提案だった。

にもかかわらず、それらを指摘すると、高給取りに当たる部長級以上の管理職は外郭団体に天下りできるから、実質発生しないから大丈夫との答弁。呆れてものも言えないが、外郭団体も整理縮小の時代、そのうち天下り先がなくなった幹部職員は、高給が保証される市役所に流れ込んでくる可能性は高い。

三段階ぐらいでこれまでの給与に少し色をつける程度に給与格差を付けた給与表を京都市は独自に作るべきだと思うのだが、「あくまで国に準拠で」の一点張り。大体、年頭予算編成時に、政府より公務員の給与カットを強く要請された時、自分たちのことは自分たちで決めると強気で反対したのはどこの誰だったのか。その舌の根も乾かぬうちに、今度は国に準拠とは、まあご都合主義とでもいうべきか、実に悲しい限りだ。結局、こんな職員を敵に回すような案件に他会派からは異論ゼロ、京都党のみが反対し、議案は通過、審議で我々が得たものは、公務員からの不評だけという悲しい結果だった。

後日、「デフレの正体」の著者・藻谷浩介先生から条例案をお見せしたら、

「こんな条例通すなどあり得ない。本当に懲りない面々ですな。マトモなのは京都党だけか・・・。」

と、慰労されたことで、少しだけ救われた気がした。

(写真:議会での海外視察報告会の風景)

2005年度を最後に中断されてきた海外視察が今年から再開した。市役所の台所は火の車なのに一人100万円の予算をつけてビジネスクラスに乗っての大盤振る舞いだ。

2005年度を最後に中断されてきた海外視察が今年から再開した。市役所の台所は火の車なのに一人100万円の予算をつけてビジネスクラスに乗っての大盤振る舞いだ。

私たち京都党は、本当に必要ならば海外に勉強に行くこと自体は反対をしていないが、従来型の高額予算をつぎ込んでの視察には明確に反対をしている。財政が豊かならともかく財政難な時代にはありえない。議員には政務調査費なる調査費用が各人に支給されている。私たちはその費用や自分の私費で海外にいくべきだというのが我々のマニフェストだ。

この1.2月の海外行政調査については、結局京都党を除く、全会派(自民・民主・公明・共産・みんな・無所属)の賛成より実施が決定した。結局、自民と民主以外は、賛成はするが自分たちは参加しないという玉虫色の結論を出している。(ずるいがムダな税金を使っていないのでまあよしとしたい。)

しかし、今回の5月議会で図られた7・8月に予定されている海外視察については、公明も参加する。しかも、その内容たるや恐ろしい。

年頭の海外視察は、街中への流入車両に対する課金制度という現在京都市が検討している制度だが、実施事例が海外にしか存在しない調査だった。海外に行かねば学べない制度でしたので、お金の出所については反対ではあるが、調査内容は概ね満足できるものだった。

しかし、この夏の視察は動物愛護施設の見学がテーマだ。動物愛護施設は海外にいかずとも国内に参考事例は山盛りあるはずだ。そもそも動物愛護政策自体、大切な事業ではあるが市の事業の中で言えば極めてミクロな事業だ。その年間数千万の予算規模の事業の視察に一千万からの予算を使い本当に海外に行かねばならないのだろうか。

多くの疑義が残る中、我々だけが明確に反対をした。

5月議会:海外視察渡航の議決

自民◎ 民主◎ 公明◎ 共産○ 京都× 無所属○

(◎は賛成かつ渡航、○は賛成だが自分達は渡航はしない)

ちなみに、渡航中の行程については昔と違い、かなりハードで 物見遊山でない真面目な調査であったということは渡航した議 員の名誉の為に付記しておく。

(写真:IRでマーライオンに変わる新しい街の顔を作ることに成功したシンガポール)

今年度予算には「京都らしいMICE開催誘致の為のマーケティング戦略の策定」ということで1,000万円の新規予算がつきました。最近京都の観光政策の目玉となっているのがMICE戦略というものです。MICE(マイス)とは、企業のミーティング等(Meeting),報奨・研修旅行(Incentive),国際会議(Convention),イベント,見本市 (Event,Exhibition)の総称です。これらは関連ビジネスも多く、一人単価も高いので、こういったものの誘致を強化して観光客を増やそうという試みです。

今年度予算には「京都らしいMICE開催誘致の為のマーケティング戦略の策定」ということで1,000万円の新規予算がつきました。最近京都の観光政策の目玉となっているのがMICE戦略というものです。MICE(マイス)とは、企業のミーティング等(Meeting),報奨・研修旅行(Incentive),国際会議(Convention),イベント,見本市 (Event,Exhibition)の総称です。これらは関連ビジネスも多く、一人単価も高いので、こういったものの誘致を強化して観光客を増やそうという試みです。

MICE誘致成功の鍵はオフタイムにあります。彼らはオンタイム、つまり昼間は働いていますので、オフになる時間の使い方がポイントなのです。分かりやすく言えば、見本市会場だけ作ってもそれだけでは候補地にならないのです。幕張はオンタイムに強いですが遊びがありませんので伸び悩んでいます。逆にマカオ・ハワイ・フロリダ・ラスベガスなどはオフタイムに強いので、どんどん集客が進んでいます。折角行くのだから、何も無い街より、カジノあり、世界遺産あり、グルメありのマカオに行ってみようじゃないかとこうなるわけです。

このMICE戦略上、最も有効な一手と言われているのが、IR(統合型リゾート・integrated resort)構想というものです。IRとは、MICE(会議、展示施設)、ホテル、ショッピングモール、レストラン、アミューズメント、リラクゼーション、カルチャー、グルメ、カジノ等が一体となった複合観光集客施設を指します。シンガポール、ラスベカス、シドニー、香港、ドバイなどで近年の観光客数が大幅に伸びている街はIRに基づいて設計されている町が大変多いのです。IRは都市競争の最強の武器であるにも関わらず、IR=カジノだという誤解のせいで、京都は議論を避けているのが実態です。しかし、IR=カジノというのは、IRの一側面で、ドバイも、香港も、メキシコのカンクンもカジノの無いIRが実現しています。

そもそもIRとは、かつて財政出動で進めてきた都市開発が財政難などで困難になり、都市開発を民間資本、海外投資を導入して進められないかというのがIRの出発点なのです。ただ、民間主導では採算性が優先され、マンション、オフィスばかりになってしまいます。そこで民間資本で文化的資本や収益性のないもの(オブジェ・シンボルなど)を作らせる為に、カジノなど収支が合うものに許認可を与えるという民間活力手法なのです。

すでに平成22年、国交省成長戦略会議報告書ではIRを「新しい観光アイテムとして検討する」とし、今年は日本維新の会が法案を提出する準備を進めています。

また地方でも大阪市では2013年度予算に調査費用300万計上し、沖縄 、和歌山、神奈川、東京、名古屋、千葉、宮城、福岡、北海道と京都以外の大都市は例外なく検討を進めています。

京都は、昔から全国から消費者が集い成り立っていた街です。文化、産業を育てるには富裕層が必要なのは歴史が証明しています。サンフランシスコのパナワインを育てたのはラスベガスの富裕層です。富裕層を京都に呼び込む仕掛けは、京都の産業を救うことにもなるのです。

しかも、東京・大阪に誘致を検討している投資規模は約1兆円規模、現在進められているマドリッドでのIRの投資規模は1.8兆円規模だと言われています。京都で考えれば地下鉄開設を大幅に上回る都市開発になるのです。

なぜ京都ほどの観光都市が、またMICE戦略を本気でやろうという京都が、この議論を避けようとするのか、検討すらしないのか?!批判を恐れず前に進むことに期待したい。

(写真:危機管理都市推進議連による副首都パース)

3.11以後、大規模災害時の首都のバックアップ機能の必要性は日に日に高まっています。

3.11以後、大規模災害時の首都のバックアップ機能の必要性は日に日に高まっています。

東京という街は、驚くべきことに皇居を中心に、皇室、行政(霞が関官庁街)、政治(国会・首相官邸)、防衛拠点(防衛庁・市が谷)、経済中枢(丸の内・大手町)すべて3キロ圏内に位置しています。

しかも、国の中央防災会議は「M7クラスの地震が30年以内に東京を襲う確率は70%」という恐ろしい数字を発表しています。機能中枢の集積度合いが著しく、震災や何らかの攻撃によって我が国の活動がストップしてしまうことは言うまでもありません。事実、9・11同時多発テロでニューヨークの株式債券市場はストップ、金融機能は麻痺、資本は安全な債権や地域へ移行し、その後アメリカは大きな打撃を受けました。日本からも東北大震災以降、外資がどんどんと流出しています。

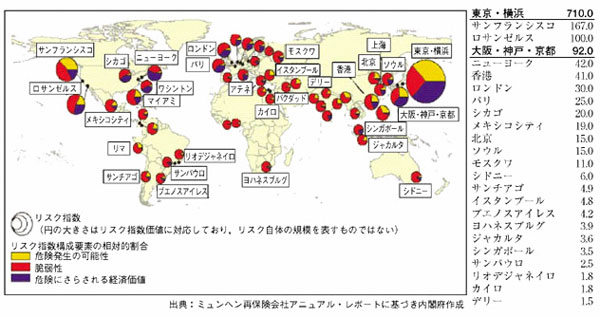

ドイツのミュンヘンにある再保険会社レポートによれば、「世界大都市圏の自然災害リスク指数」(災害危険性、脆弱性、資産)の1位は東京、2位サンフランシスコ、3位ロサンジェルスで、しかも、東京のリスクはサンフランシスコの4倍、ロスの8倍と突出したリスクを抱えています。

この危機に対して何らアクションが無いかと言えばそうではありません。国では、副首都構想(通称ネーミック構想)という非常時・災害時のバックアップ機能を果たす都市の構築を目指す動きが国会議員を中心にあります。そこには、安部総裁、海江田代表も参加し、超党派で推進されています。

また、この首都機能の移転に猛反対されてきた東京都知事も賛成の立場です。

さて、その中身ですが、既に候補地は関西と言われています。それは、バックアップオフィスになるホテルや施設が多数あることや、首都圏と同時被災しないこと、代替可能な施設機能が集中した都市圏であること(金融、情報、ビジネス拠点、外交窓口、皇室施設など)という点から関西に絞られています。さらに具体的な候補地は伊丹空港跡地案や、けいはんな学研都市案といった関西の中では京都に最も近い、京都にとっては大変魅力的な構想であるのです。

この機運が高まった24年、京都市では京都首都機能バックアップ方策検討委員会を24年4月に設置し、6月に中間まとめをするというスピーディーな意見集約を行いましたが、その後なしのつぶてです。

京都市は近年、双京構想という両都制を提唱しています。そこには、皇室の京都移転、文化庁・観光庁の移転、国立京都国際会館の機能強化、リニア京都ルートの実現などを謳っておりますが、まさにこれらと副首都構想とは相互補完関係にあるのです。例えば、リニアが京都を通っているから副首都として役に立つとも言えますが、逆に副首都だからリニアが必要だとも言えます。これほど京都にとって魅力的な構想は無いのではないでしょうか。

そして何よりこの議論は、日本の非常時という国難に京都がどう向き合うかという問題なのです。

市民への機運作り、国、広域連合への要望をどんどんやるべきです。また、私は外国大使館補完機能、大学等学術機関、国際交流施設、留学支援機能も京都で出来るのではないかと思っています。これらも踏まえて、中断されている委員会も即日再開をし、議論すべきです。また、京都で皇室の避難を引受けたいというのであれば、今この瞬間に震災が起きたとしても、明日にも京都で陛下をお迎えできる備えを我々はしなければならないのではないでしょうか。そうした備えをしっかりやった上で、国に対して要望をしていくべきだと市長に提言を致しました。

「世界大都市圏の自然災害リスク指数」

(写真:皇室と京都を考える)

京都党はかねてから、文化首都構想を掲げ、京都が再び都として繁栄するべきだという提言を続けている。その中にあって、基幹となるのが、東京と京都という二つの都で日本を牽引する双京構想だ。(我々は両都制導入としていたが、京都市が公式に双京構想と名づけたのでこちらに統一する。)

京都党はかねてから、文化首都構想を掲げ、京都が再び都として繁栄するべきだという提言を続けている。その中にあって、基幹となるのが、東京と京都という二つの都で日本を牽引する双京構想だ。(我々は両都制導入としていたが、京都市が公式に双京構想と名づけたのでこちらに統一する。)

ただ、京都市が口にする双京構想とは、構想といえるようなものではなく、次のような宣言に近い。

「京都では,日本の大切な皇室の弥栄のために,皇室の方に京都にもお住まいいただき,政治・経済の中心である「東京」と,歴史・文化の中心である「京都」が我が国の都としての機能を双方で果たす「双京構想」の実現を目指しています。」(京都市HP)

つまり、皇室の方にお住まいいただくこと以外、中身はまったく無い。私は一歩踏み込んで、双京構想実現に向けたビジョンと計画を具体的に示さねばならないと思っている。

こういった議論を始めると必ず言われるのは「皇室の政治利用はけしからん」ということだ。しかし、皇室の政治利用とは一体なんぞやと問いたい。第2次大戦の戦火を市中の大部分では免れた京都にとって、戦後といえば戊辰戦争後からはじまる。明治天皇が東京にお移りになったことに併せて、公家、御用商人などは続々と京都を去っていった。当時人口が激減し、その数は文献によってまちまちだが、三分の一になったとも五分の一になったとも言われている。宮家屋敷、公家屋敷が取り潰され、町はかつての活気を失っていった。そんな折、明治10年に京都に行幸された明治天皇は、京都の寂れた姿を大層お嘆きになり、京都に対して多くのご配慮をなされた。世界中から多くの方々が訪れる即位礼・大嘗祭(だいじょうさい)は引き続き京都で開催され、取り壊す予定だった御所は保存が決定し、11年の歳月をかけて今の京都御所の姿になった。また、明治天皇のお墓である御陵は東京に置くことが決まっていたにもかかわらず、京都の伏見桃山に置くことをお決めになったのは明治天皇ご自身だったと言われている。これらのご配慮によって弾みがつき、没落しつつあった京都は見事に復活をとげていく。当時、第1回から第3回まで東京で実施されていた万国博覧会(内国勧業博覧会)を京都に誘致し、日本初の市電が走り、日本初の大型トンネル型疎水「琵琶湖疏水」が開設され、日本初の水力発電所が設置されていった。実質、政治的な働きかけを行い、采配を振るったのは岩倉具視だが、明治天皇のご配慮あってのことであることは言うまでもない。なぜ御所を残されたのかといえば当然、それは後々利用されることを思って保存されたわけで、その観点に立てば、利用していないことが御心に反するのである。したがって、双京構想は、歴史的背景と陛下の御心によって元気づけられ、それに応えようとする京都の町衆の思いなのである。

(写真:紫宸殿の中央に位置するのが高御座)

さて、そもそも双京、ふたつの都というが、「都」とは何なのか。驚かれるかもしれないが、首都の定義というのは国際的にも国内的にもない。したがって、わが国には首都を定めた法律もない。(首都という言葉が法律に登場するのは首都圏整備法か、戦前の帝都交通営団に関する法律ぐらい)国際的にはキャピタルの定義は政府所在地としているが、必ずしも政府所在地が首都ではない。例えば、オランダはアムステルダムを憲法で首都と定義しているが、国家元首所在地および政府所在地はバーグだ。マレーシアは政府所在地をプトラジャヤに移転させたが、国会や経済は従来からのクアラルンプールのままで、実質的複都制をとっている。同じく南アフリカも、三権をそれぞれ、プレトリア(行政)、ケープタウン(立法)、ブルームンフォーン(司法)に分けた複都制としている。また、ロシアもモスクワを正式な都としているが、サンプトペテルブルグ(旧レニングラード)を文化首都と位置づけている。このように、首都の定義については極めて不明瞭であり、それゆえに、一世を風靡した首都機能移転問題も首都移転ではなく、首都「機能」移転という玉虫色の表現になっていたのである。確かに政府所在地、国家元首(天皇陛下)所在地は東京だが、朝廷の所在地を示す陛下の玉座(高御座・たかみくら)は未だに京都御所・紫宸殿に存在する(今上天皇の即位礼で一度東京へ運び込まれたが、再び京都に戻された)。江戸時代には、幕府所在地は江戸であったが、朝廷所在地をもって京都を都とした。朝廷所在地を実質陛下がお住まいの場所を指すのか、玉座を指すのかと言えば、厳密なルールはない。また、陛下が執務、お住まいになる御所は全国で6箇所だが、その内訳は3箇所が東京で(吹上御所、大宮御所、東宮御所)、残りの3箇所は京都(京都御所、京都大宮御所、仙洞御所)に存在している。また御用邸と呼ばれる別荘は葉山・須崎・那須にあるが、陛下の正式な別荘(宮殿)である離宮は2箇所で、修学院離宮、桂離宮と、共に京都にある(これら以外は全て元離宮扱いで、史跡になっている)。

さて、そもそも双京、ふたつの都というが、「都」とは何なのか。驚かれるかもしれないが、首都の定義というのは国際的にも国内的にもない。したがって、わが国には首都を定めた法律もない。(首都という言葉が法律に登場するのは首都圏整備法か、戦前の帝都交通営団に関する法律ぐらい)国際的にはキャピタルの定義は政府所在地としているが、必ずしも政府所在地が首都ではない。例えば、オランダはアムステルダムを憲法で首都と定義しているが、国家元首所在地および政府所在地はバーグだ。マレーシアは政府所在地をプトラジャヤに移転させたが、国会や経済は従来からのクアラルンプールのままで、実質的複都制をとっている。同じく南アフリカも、三権をそれぞれ、プレトリア(行政)、ケープタウン(立法)、ブルームンフォーン(司法)に分けた複都制としている。また、ロシアもモスクワを正式な都としているが、サンプトペテルブルグ(旧レニングラード)を文化首都と位置づけている。このように、首都の定義については極めて不明瞭であり、それゆえに、一世を風靡した首都機能移転問題も首都移転ではなく、首都「機能」移転という玉虫色の表現になっていたのである。確かに政府所在地、国家元首(天皇陛下)所在地は東京だが、朝廷の所在地を示す陛下の玉座(高御座・たかみくら)は未だに京都御所・紫宸殿に存在する(今上天皇の即位礼で一度東京へ運び込まれたが、再び京都に戻された)。江戸時代には、幕府所在地は江戸であったが、朝廷所在地をもって京都を都とした。朝廷所在地を実質陛下がお住まいの場所を指すのか、玉座を指すのかと言えば、厳密なルールはない。また、陛下が執務、お住まいになる御所は全国で6箇所だが、その内訳は3箇所が東京で(吹上御所、大宮御所、東宮御所)、残りの3箇所は京都(京都御所、京都大宮御所、仙洞御所)に存在している。また御用邸と呼ばれる別荘は葉山・須崎・那須にあるが、陛下の正式な別荘(宮殿)である離宮は2箇所で、修学院離宮、桂離宮と、共に京都にある(これら以外は全て元離宮扱いで、史跡になっている)。

(写真:御所に収められている宝物。公開は一部のみ。)

実務が行えるこれら御所の存在、2箇所の離宮、そして陛下の玉座たる高御座が残っていることが、京都が都である正統性を示す一因でもあり、文化首都を唱える根拠のひとつとなってもいいように思う。まずは、この際、不明確な定義になっている首都という存在を定義する首都制定法をつくるなり、文化首都を定義する文化首都特別措置法の設置を国に求めていく動きを進めていくべきだと思う。それに加え、具体的に皇室をお迎えする双京構想の骨組みを練り上げていかねばならない。まず、平成は東京で開催された即位礼・大嘗祭を再び京都で実施いただける様な声を挙げていってはどうだろうか。

実務が行えるこれら御所の存在、2箇所の離宮、そして陛下の玉座たる高御座が残っていることが、京都が都である正統性を示す一因でもあり、文化首都を唱える根拠のひとつとなってもいいように思う。まずは、この際、不明確な定義になっている首都という存在を定義する首都制定法をつくるなり、文化首都を定義する文化首都特別措置法の設置を国に求めていく動きを進めていくべきだと思う。それに加え、具体的に皇室をお迎えする双京構想の骨組みを練り上げていかねばならない。まず、平成は東京で開催された即位礼・大嘗祭を再び京都で実施いただける様な声を挙げていってはどうだろうか。

京都御所は現在、ただの倉庫になってしまっている。仙洞御所の観覧申込者に対する公開と、京都御苑の一般公開以外はほとんど活用されていないのだ。大宮御所は陛下のホテルだが、数年に一度ご利用になるだけで老朽化が著しい。離宮に至っては、観覧申込者に公開する以外、全く利用された痕跡はなかった。利用促進を図るべく、まずは園遊会やお茶会を御所、離宮でどんどん開催して頂ける様に取り組むのもいいのではないだろうか。

(写真:一般公開は平日でも多くの人が訪れる)

また、京都御所に観光客が来ても見るものがなく、肩を落として帰る姿も珍しくない。そこで、御所や皇室を解説する京都御所博物館建設を促すのもひとつだ。学びの場だけなく観光名所がない御所にとっては一石二鳥だ。同時に、今上天皇も皇室財産の一般公開には大変積極的であることから、現在皇居内の三の丸尚蔵館にしかない皇室ゆかりの展示を、京都でも開催して頂いてはどうだろうか。京都御所を倉庫と揶揄したが、京都御所には大変多くの所蔵品が眠ったままになっている。あまり知られていないことだ。京都御所博物館を作れば展示できるものはいくらでもある。2014年1月、京都国立博物館で皇室の名品展が開催されたが大変好評だったと伺っている。ニーズはあるのではないだろうか。

また、京都御所に観光客が来ても見るものがなく、肩を落として帰る姿も珍しくない。そこで、御所や皇室を解説する京都御所博物館建設を促すのもひとつだ。学びの場だけなく観光名所がない御所にとっては一石二鳥だ。同時に、今上天皇も皇室財産の一般公開には大変積極的であることから、現在皇居内の三の丸尚蔵館にしかない皇室ゆかりの展示を、京都でも開催して頂いてはどうだろうか。京都御所を倉庫と揶揄したが、京都御所には大変多くの所蔵品が眠ったままになっている。あまり知られていないことだ。京都御所博物館を作れば展示できるものはいくらでもある。2014年1月、京都国立博物館で皇室の名品展が開催されたが大変好評だったと伺っている。ニーズはあるのではないだろうか。

国に要望するだけではいけない。京都市民の機運を高め、町衆主導でこの構想を前進させる必要がある。そこで、ひとつの提案だが、現在、天皇皇后両陛下と皇太子殿下が入洛される際、大宮御所にお泊りになるのだが、皇室の皆様はホテルに宿泊されている。そこで、御所の中に皇室の宿泊施設を設けてはどうだろうか。それも市民の皆様に募金を募り、町衆の手で作るのはどうだろうか。戦後長きに渡り、東京大空襲で焼け落ちた吹上御所は再建されずにいた。「国民が困窮しているのに新宮殿造営はならぬ」と陛下が厳しく戒めておられたゆえだ。結果、戦後長年御所はなく、昭和35年、皇居再建に先立って民間から募金運動が起きた経緯がある。結果的に陛下の許しがおりず運動は頓挫したが、それがきっかけで吹上御所は再建されている。長年焼け落ちて存在しなかった大阪城の天守閣も大阪市民の手で再建された。名古屋城の天守閣再建も市民の募金運動で建設費用の全額をまかなった経緯がある。こういった運動が展開されれば、もはや政治うんぬんではなく京都市民の願いとなって羽ばたいていくのではないだろうか。

京都市では、皇室の方々に京都にお住まいになって頂くと言っている。これは秋篠宮殿下を想定してのことのようであるが、別の考えもあってよいのではないかと思う。私が大変気がかりなのは、陛下の健康と公務の多忙ぶりだ。内閣からの上奏書類年間2000件、拝謁等の公務200回、平成20年の宮内庁次長の報告によると、昭和天皇74歳当時と比べご会見1.6倍、拝謁4.6倍、行幸2.6倍と激務ぶりが伝えられている。今後陛下の高齢化を前に、崩御なさる前日までお身体に鞭打ってご公務を執り行っていただくことは本当に正しいのかと思う。世間では定年を迎えるお歳になられてから本当の仕事が始まる皇太子殿下が果たしてよい形なのかと思う。そういった観点に立って考えると、陛下御自身のご意志でご退位頂き、上皇へ御直り頂くという選択があってもよいように思う。その上で晩年を皇室のふるさと、京都でお過ごしになりたいと願って頂けるのであればお迎えする用意があってもいいように思う。

慎重でありながらも、闊達に議論をし、皇室をお迎えする準備をしっかり進めていく必要があるのではないだろうか。